发布日期:2025-07-14 浏览次数:

7月10日,苏州“三合一”大会——2025高校技术转移转化大会暨第二届苏州国际科创大会、第十七届国际精英创业周系列活动开幕。活动开幕式上,发布了2025苏州十大产业科技成果及十大提名成果。

这是苏州首次发布“十大”系列科技成果。在这些科技成果中,有1项成果入选中国十大科技进展,15项成果打破国际垄断,实现关键技术自主可控;多项成果拥有5个“全球第一”,多项成果在细分领域市场占有率全国第一,彰显科技创新“硬实力”。

这些成果覆盖了人工智能、新能源、生物医药、高端制造等前沿领域,多项技术打破国际垄断,突破“卡脖子”技术封锁,更有一些成果具有首创性或颠覆性的意义。

让我们以最新发布的“2025苏州十大产业科技成果”为窗口,一起看看这座江南古城如何在短短数年间,蜕变为科技创新的高地——不靠浮夸口号,而是一步一个脚印的积累,最终迎来“爆发期”的背后逻辑。

查看这些科技成果的介绍,过于专业的词汇往往会令普通观众云里雾里、“不明觉厉”——虽然明明知道很厉害,可就是不知道厉害在哪里。

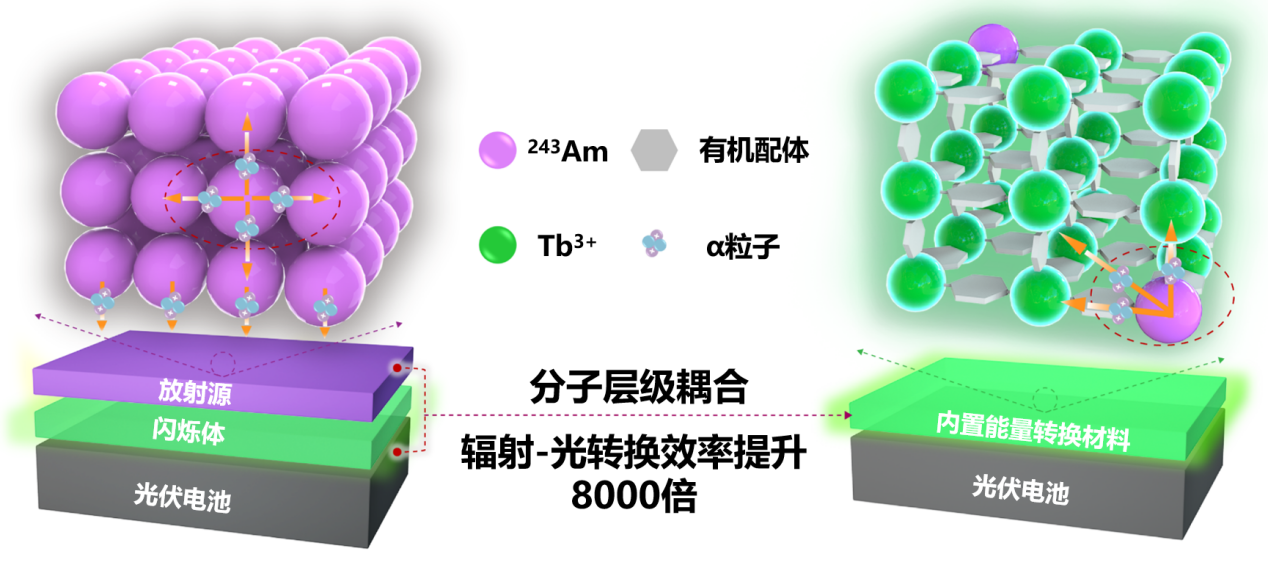

比如排名十大产业科技成果榜首的“新型锕系辐射光伏微核电池”,更形象地说其实它是一种把核废料变成“永久充电宝”的技术,入选了“2024中国科学十大进展”,是该领域的开创性突破,在核废料资源化和微型核电池领域架起了新桥梁,未来可用于深海探测器、植入式医疗设备、太空卫星等需要长期稳定供电的场景,一次“充电”能用上数十年甚至更久。

GCG/GLP-1双受体激动减重药:是全球首个获批的“双靶点”天然减重药,既强效减重又保证安全,攻克了多靶点药物设计的世界性难题,被誉为“2025全球十大最受期待新药”,代表我国代谢疾病新药研发冲到国际第一梯队。

全磁悬浮人工心脏:同心医疗的“植入式全磁悬浮人工心脏”,是我国首个自主研发的“人工心脏”,靠磁悬浮技术让核心部件悬浮转动,减少磨损和血栓风险;心擎医疗的“体外人工心脏”则能短期替代心脏功能,为急重症患者争取30天救治时间。前者开启了我国“人工心脏时代”,后者填补了国内中短期体外辅助设备空白,两者都达到国际顶尖水平,将用来拯救晚期心衰患者生命,减少对心脏移植的依赖,让更多人重获“心”生。

200kV场发射透射电镜:高端透射电镜是观察微观世界的“超级显微镜”,能看到原子级别结构,以前我国完全依赖进口,半导体、新材料等关键领域的研发常被“卡脖子”。

人机智能交互语音系统:靠自主研发的大模型和技术,在嘈杂环境下也能精准识别人说话,还能像人一样多轮对话,在新能源车语音交互市场占有率第一。

辅助驾驶系统(魔门塔):依靠“数据飞轮”技术和“量产辅助驾驶+自动驾驶”双战略,既能让普通车实现“自动跟车、避障”等辅助功能,又能为无人出租车提供技术支持,高效推进自动驾驶落地。

异质结太阳能电池PECVD量产设备:打破了瑞士、美国等国外企业在该领域的长期技术垄断,实现了从进口依赖到出口引领的历史性逆转。

长距离海底光缆通信系统:实现超长距离(跨洋)传输,打破国外封锁,我国海底光缆从“受制于人”到“自主可控”,守住国家信息安全“海底防线”,产品市占率国内第一、全球第三。

9.8英寸硅基氮化镓芯片:全球首条8英寸硅基氮化镓IDM量产线,为新一代大数据中心提供了高效低能耗的解决方案,超越全球最高80PLUS钛金级能效标准,助力我国半导体产业升级,不再被国外芯片“卡脖子”。

大面积钙钛矿光伏组件:协鑫光电全球首条大规模钙钛矿生产线,效率半年内四次刷新世界纪录,成本比传统电池低,从而让钙钛矿从“实验室技术”变成“量产产品”,为我国抢占了下一代光伏技术制高点。

如果说“十大产业科技成果”是苏州产业科技创新领域的“最佳阵容”,那么十大提名成果可以说是“替补最佳阵容”,如能爬台阶、避障碍,还能“看路”和与主人自然交互的智能六足导盲犬,全球首创“双模式掘进技术”的天山号隧道掘进机,性能对标美国SpaceX猎鹰9号的我国运力最大的单体火箭天龙三号大型液体运载火箭,革命性解决动力电池“续航焦虑”和“安全隐患”两大痛点的高性能固态动力电池,我国自主研发的科学计算与系统建模仿真平台等。

“十大产业科技成果”是苏州近年来科技创新和产业创新融合发展、成果“大爆发”的重要表现,更是政府、企业、人才等多方面因素共同作用的结果。政府的政策支持为科技创新提供了方向和保障,产业集群的建设为成果转化提供了平台,资金扶持解决了企业的后顾之忧,企业的创新活力和人才的厚积薄发则是科技创新的核心动力。

2025年7月8日,苏州市政府印发《关于加快推动科技创新和产业创新融合发展的若干政策措施》,简称“融合创新15条”,这是苏州推出的最新一代科技创新顶层设计。

在科技载体建设方面,苏州对国家级、省级重点实验室分别给予最高2亿元、2000万元支持,重点支持“1030”产业体系(10个重点产业集群和30条重点产业链)和未来产业领域的研发。

在创新微观层面,苏州“简简单单”地为真正创新者掏出真金白银,以多元化的投入机制,实现“四两拨千斤”的杠杆效应。2025年,苏州科技支出占一般公共支出总预算比例超过15%,在长三角41个城市中位居前列,彰显了对科技发展的高度重视。

在财政资金支持层面,苏州设立了科技攻关专项、成果转化专项等多项资金。例如对“揭榜挂帅”项目按技术合同成交额的50%给予最高1000万元支持;对基础研究项目最高支持1000万元;对关键核心技术攻关项目最高支持2000万元。

在社会资本撬动层面,苏州通过“链主基金”等模式有效引导社会资本投入科技创新。其中苏创投集团与博瑞医药、科沃斯、旭创科技等8家上市公司、龙头企业联合发起设立8只链主企业基金,总规模22.8亿元。园丰资本以26%的出资撬动通富微电、昆桥资本完成对京隆科技的收购,实现了资本的高效配置。

在金融工具创新方面,苏州推出了“科创指数贷”“重大科技攻关综合保险”等工具拓宽企业融资渠道。

在人才引进与培养方面,苏州实施“青年科学家发布制度”,给予50万元支持并直接认定为苏州创新创业领军人才;对“赢在苏州”全球创新创业大赛获奖项目给予最高3000万元支持;对新获批的苏州顶尖人才(团队)、创新创业领军人才(团队)分别给予最高1亿元、3000万元支持。这些政策吸引了大量高层次人才,截至2024年,苏州人才总量已达407万人,高层次人才总量达45万人。

苏州的政策设计既注重“前端”创新,也重视“后端”转化,有机衔接科技创新和产业创新,推动其融合发展。据统计,目前苏州拥有国家级科技企业孵化器76家、国家科技型中小企PG电子平台网站业2.43万家,均居全国第一;潜在独角兽企业108家、科创板上市公司57家,均居全国第三;国家高新技术企业1.74万家,全国第四;“上海—苏州”科技集群全球第五;独角兽企业18家,全国第六;全社会研发投入超千亿元,研发经费支出占GDP比重4.15%左右。

截至今年6月,苏州已集聚国家科技型中小企业2.43万家,位居全国第一;国家高新技术企业1.74万家,位居全国第四;独角兽企业18家、潜在独角兽企业108家,省瞪羚企业486家,数量均位居全国前列。

一方的水土,一方的气质。企业来到或创业苏州,往往会产生一种诚和敦厚的气质,并不总是飞在商业的“风口”之上,却更加以“工匠精神”为追求。这使苏州企业的创新气质,普遍透着“沉得住气”的务实,他们或专注于技术无人区,或追求传统产业不躺平,用科技实现“老树发新芽”。

此次上榜苏州十大产业科技成果企业(共21家企业)中,有7家是(拟)上市企业,10家属于专精特新企业,7家是独角兽培育企业,16家高新技术企业,平均拥有相关发明专利45件,上年度户PG电子平台网站均营收71亿元、研发投入6.4亿元,显示出强大的研发实力和产业带动能力。

苏州企业的创新活力主要体现在三个方面:一是技术突破能力强,如迈为科技的丝网印刷设备打破了国外垄断,市场占有率高达70%;二是战略眼光远,如协鑫光电从2016年开始布局钙钛矿技术,虽然当时市场不看好,但如今其产品转化效率已多次创造世界纪录;三是产学研结合能力强,如思必驰与上海交通大学建立联合实验室,研发人员占比达73.5%,形成了“实验室到市场”的闭环。

此外,苏州还通过“科技招商”方式吸引优质企业落户。2023年,苏州首次实施外资企业创新专项,重点支持外资企业建设研究院,累计支持32家外资企业建设企业研究院,预计带动企业新增研发投入86.18亿元,推动规上工业企业研发机构覆盖率超84%。

苏州的政府部门、企业自身,都对成长具有极高的耐心。落地苏州工业园区十多年的同元软控,就一直非常“佛系”地平静发展,“十年磨剑”,不显山露水,甚至几乎都没有引入风险投资。苏州工业园区也始终极为耐心地陪伴其成长,把该给的政策逐一兑现,从不展现“家长作风”,“非必须不上门”,从不干涉企业的发展。

在这种情况下,每个研发创新型企业,都能够安安静静地专心于发展,“死磕”技术。

苏州企业家同样普遍展现出“冒险精神”“战略眼光”和“资源整合能力”,而科技人才则表现出“持续投入”“产学研结合”和“国际化视野”的特质,不求虚名,但求解题。

创新涌动的背后,源自顶尖人才的会聚。苏州连续17年实施苏州创新创业领军人才计划,今年创新设立“海外、未落户”专项,探索龙头企业“举荐制”。目前,已引进顶尖人才(团队)14个,重大创新团队77个,创新创业领军人才3835人。苏州人才总量达407万人,高层次人才总量达45万人。

近年来,苏州积极创新人才培育机制,建立苏州青年科学家发布制度,在全国率先建设苏州科技商学院,联合北大、清华等顶尖院校,构建起“科学家-创业者-管理者-企业家”的培养链条,三年来让2600名科创人才根系深植姑苏沃土。

科技创新,本质上是“基础研究—技术攻关—成果转化—产业发展”的生态培育,

不急于求成,而是静待花开,不单打独斗,而是让政府、企业、人才在各自轨道上发力又彼此协同。科技创新从来没有捷径,唯有尊重规律、舍得投入、保持耐心,才能让创新的种子生根发芽,最终结出满枝硕果。

这或许就是苏州给中国科技创新写下的最佳注脚——厚积薄发的力量,从来都藏在每一份“慢慢来”的坚持里。唯以系统思维谋全局、以长期主义育未来,才是真正的“不可复制”。