发布日期:2025-08-20 浏览次数:

一条硬核消息把新能源圈点亮了:我国锂电池技术迎来可量产的大突破——能量密度、续航能力较现有水平提升2—3倍。

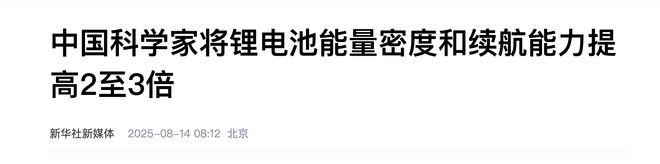

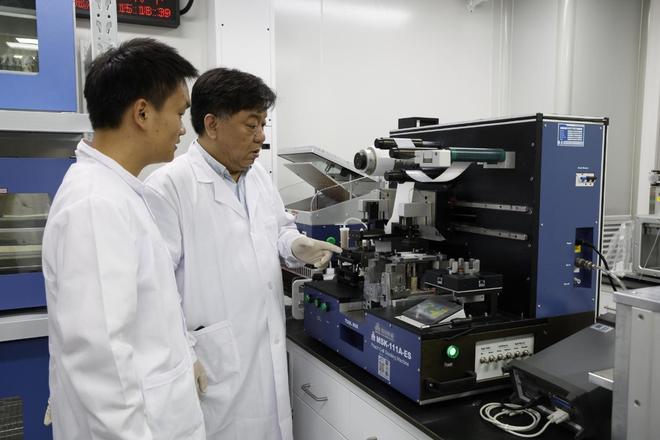

这不是传闻。来自天津大学科研团队与合作方,几年攻关的结果已于8月13日见诸《自然》(Nature)。

锂金属电池一直被视作下一代方向,理论能量密度远高于传统锂离子电池,但难点始终卡在电解液:想要性能强,又要寿命长,二者常常顾此失彼,这就是多年来的瓶颈。

核心是打破传统“由单一主导溶剂化结构说了算”的思路,让体系不再受其束缚,于是能量密度与综合性能同步上提,不再是“拉一头丢一头”。

新型电池已装车实测:部署在我国三款微型全电无人飞行器上,续航时间提升约2.8倍。从“飞一会儿就得落”的焦虑,直接跃迁到“任务时间真正够用”。

产业层面同样给力。团队明确表示,全链条核心技术已掌握,实现PG电子平台网站自主可控,并且具备量产能力——计划在今年下半年全面投产。换句话说,成果与实际产品之间,不再隔着漫长的“技术转化鸿沟”。

对于关心终端体验的人来说,这意味着更长的续航、更小的重量负担、更广的应用半径;对于产业来说,则意味着关键环节不再受制于人,可从科研突破直接走向规模化生产。

简单讲,这次不是“又一个概念”,而是把长期困扰行业的“性能—寿命平衡”问题,从体系设计层面重做了题。

接下来要做的,就是把这条新路线稳定地推向市场:良率、成本、供应链组织都会是一场硬仗。

但路线已跑通、样机已验证、产线已准备,今年下半年进入量产阶段,这条时间线本身就足够振奋。

一句话收束:能量密度上去、续航时间拉长、量产节奏明确——这次锂电的新进展,既是学术层面的“破题”,也是工程层面的“解题”。